26 мая писатель, драматург, художник, музыкант, артистка и просто один из самых ярких и талантливых людей современности Людмила Стефановна Петрушевская отмечает 80-летие. К ее юбилею в здании ММОМА на Гоголевском бульваре куратор Анна Наринская и художник Катя Бочавар сделали выставку «Петрушествие». О деде-лингвисте, письмах Лигачеву и Горбачеву и персональном аде Людмилы Петрушевской куратор экспозиции Анна Наринская рассказала обозревателю «Ленты.ру» Наталье Кочетковой.

Анна Наринская: Ситуация с этой выставкой выглядит примерно так. Есть писатель, которому исполняется 80 лет, который всю жизнь пишет истории. И тут к нему приходят люди и говорят: «Знаете, у нас есть свой взгляд на вас. Мы тут вас сейчас будем немного препарировать. Возможно, вы сами про себя не знаете, про что вы. А мы знаем и сейчас объясним это публике». С нашей стороны это была страшная наглость, поэтому мы были готовы к тому, что Людмила Стефановна скажет: «Простите, но я этого всего не хочу».

Анна Наринская

Фото: Иван Новиков-Двинский

И то, что она так не сказала, говорит о ее невероятной широте.

Сначала я хотела назвать выставку «Петрушевскость», потому что она в первую и основную очередь про атмосферу ее текстов. И на этой выставке посетителю должно быть тревожно, странно, потому что в текстах Петрушевской конца 1970-х — начала 1980-х, таких как «Три девушки в голубом» или «Чинзано», людям тревожно, неудобно, плохо.

Эта выставка во многом посвящена тому абсурду, который царит в ее произведениях. И как здорово написала Лена Рыбакова, автор настенных текстов выставки, которые получились прямо полноценными литературоведческими исследованиями, герои Петрушевской, их квартиры и коммунальные кухни стоят ровно на том перекрестке, где сидят те парни, что ждут Годо. И мы хотели, чтобы выставка это отражала.

Фото: Иван Новиков-Двинский

Людмила Стефановна сама много раз говорила, что она — писатель города: ее интересуют переживания городских людей, она видит в горожанах отдельную касту. Когда ее не печатали, а Твардовский выкинул ее тексты из «Нового мира», она говорила ему: «Вы же печатаете деревенщиков, главный плюс которых в том, что они дали голос жителям деревни. А жителям города голоса никто не дал. Они немы. И все их страдания, их разговоры уходят в небытие». Это была ее осознанная позиция.

Поэтому все пространство выставки — это большая квартира-трансформер. Каждая ее комната может быть чем-то другим, но все вместе они все равно составляют квартиру.

Фото: Иван Новиков-Двинский

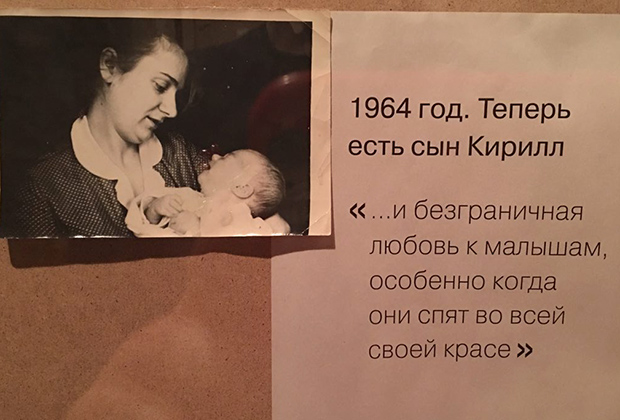

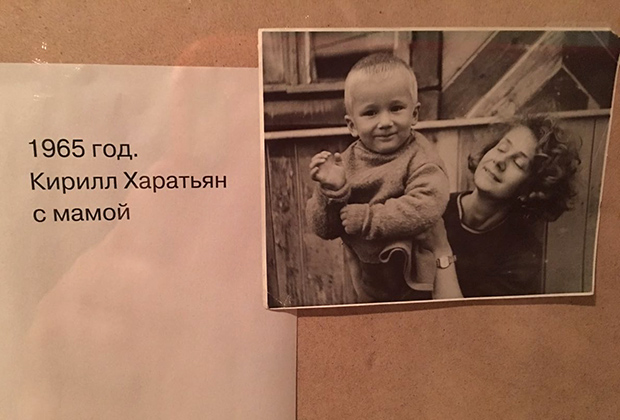

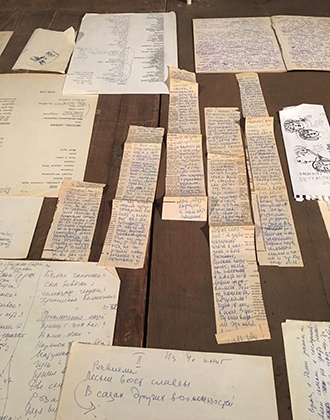

Эта комната — краеведческий музей. Надо сказать, что если бы мы решили сделать о Людмиле Стефановне полноценную архивную выставку, у нас бы ничего не получилось. Она — настоящий интеллигент-семидесятник: дико много переезжала, жила в маленькой квартире с тремя детьми, крохотный архив, все куда-то запихано, заброшено. Она без пиетета относилась к своим бумажкам.

И эта комната — краеведческий музей имени «широко жил партизан Боснюк». Здесь, как в провинциальном краеведческом музее, фоточки, подписи. Вот, например, это — ее дед, великий лингвист Яковлев, тот самый, который дал письменность союзным республикам, у которых ее не было.

На фото: Людмила Петрушевская ребенком и ее прадед Илья Вегер, врач, комиссар

Если все это почитать, станет ясна линия ее жизни. Но только наметанная, поделенная нами на условные главы.

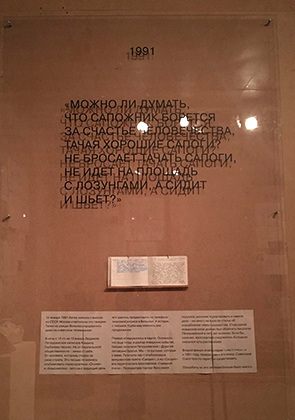

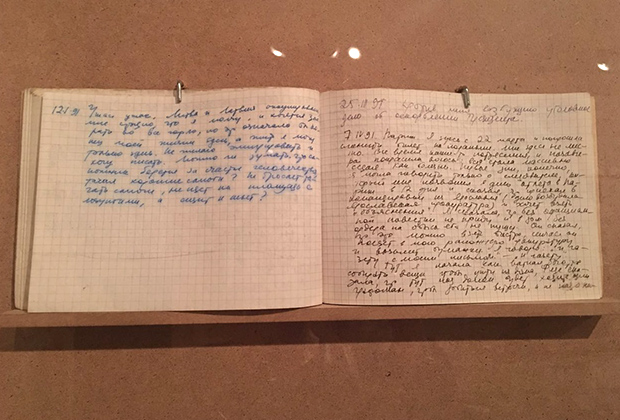

Для меня главная здесь — эта витрина, посвященная 1991 году, когда она написала письмо Горбачеву. Она не смогла вынести ввода танков в Литву. Это ее дневник, открытый на этом месте.

Мне кажется, трудно представить слова, более адекватные сегодняшнему дню: «Можно ли думать, что сапожник борется за счастье человечества, тачая хорошие сапоги? Не бросает тачать сапоги, не идет на площадь с лозунгами, а сидит и шьет?» Она в 1991 году это пишет, и этот вопрос продолжает быть актуальным.

Это комната, которую мы называем «Уголок драматурга». Это все вещи Людмилы Стефановны, из ее квартиры. Пианино, стол, стул, полка, кресло — и так далее. Когда она жила в дикой бедности, то на уголке этого пианино она писала свои произведения. Поэтому это пианино и этот стул ее дети называли «Уголок драматурга».

Все картины, которые здесь есть, — это картины из ее коллекции. Ей их дарили художники. В частности вот Рогинский.

Михаил Рогинский. Вид из окна. 1996 год

Это Затуловская. Это портрет Норштейна, а это, собственно, Петрушевская и есть. Прекрасный совершенно Пивоваров. Это Франческа Ярбусова, жена Норштейна.

Ирина Затуловская. Петрушевская и Норштейн. 1988 год

А вся эта стена — ее собственные рисунки, здесь она рисует свою семью и оформляет в прекрасные рамы, большинство из которых она, по ее собственным словам, нашла на помойке.

Фото: Иван Новиков-Двинский

Этот автопортрет имеет такую историю. Когда МХАТ должен был ехать с пьесой Петрушевской на гастроли во Францию, то театр уехал, а ее с собой не взяли. И она нарисовала себя в таком вот обиженном виде.

Эта комната — цитата из ее жизни. Скажем, вот это блюдо с штучками у нее так и стоит на столе.

Это работа Хаима Сокола. Она не была сделана специально для нас, но мы сочли ее подходящей.

Хаим Сокол. Из серии «Котлован». 2008

Фото: Иван Новиков-Двинский

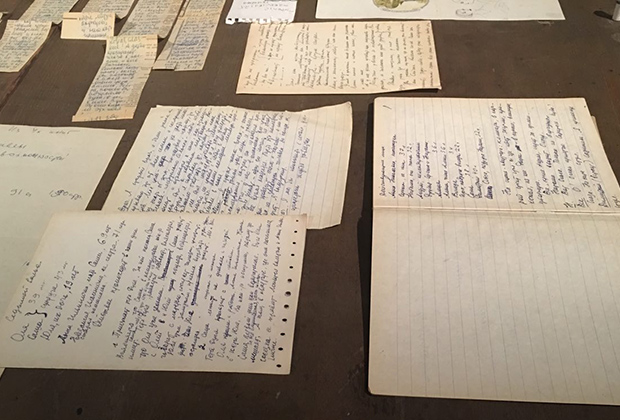

Эта комната называется «Собрание сочинений». Как Бродский говорил, величие замысла все извиняет. И здесь как раз о величии замысла. Людмила Стефановна всю жизнь составляет свое собрание сочинений, потому что полноценного все еще не вышло. И она составляет списки рассказов, меняет их местами. Это писатель, который знает себе цену и видит свое творчество in total.

А вот на этих ленточках поместился полноценный рассказ.

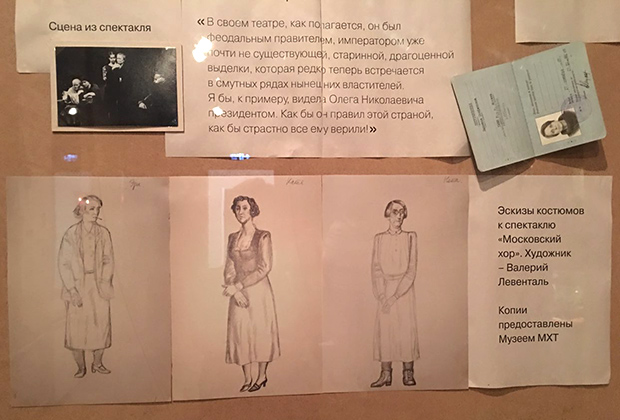

Это первый драфт «Московского хора», который тогда еще назывался «Седьмой вальс». Датируется концом 1970-х. Писала она его семь лет. Это много говорит о том, как вообще она пишет. При довольно большой плодовитости она очень к себе строга.

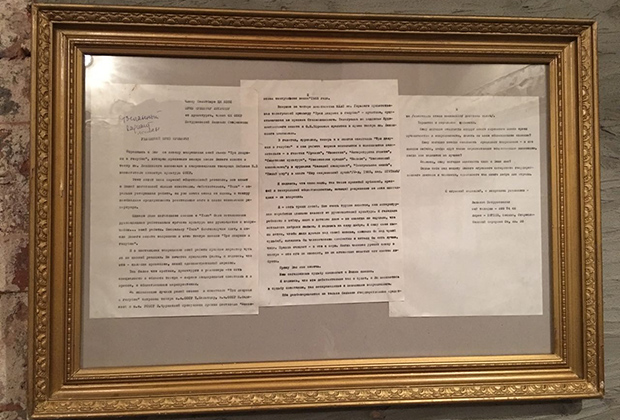

В этой комнате идет худсовет. Комната называется «Квартира Коломбины», а это — реально взятая из дебрей архивов Минкульта стенограмма худсовета, который заседал по поводу спектакля «Квартира Коломбины» и вообще спектаклей Петрушевской. Их не ставили. Единственный спектакль, который шел три дня, был «Три девушки в голубом» в Ленкоме. Были такие аншлаги, что им заинтересовался Лигачев: лично пошел посмотреть, что это. После его визита спектакль сразу сняли.

Людмила Стефановна пишет письма правительству и в этом смысле наследует Булгакову, Солженицыну. Это письмо Лигачеву. Отчаяннейшее письмо, в котором она говорит, что она мать троих детей, рассказывает, как ей трудно живется и просит вернуть спектакль.

Брусникин сделал для нас целый аудиоспектакль — он читает здесь эту стенограмму. Это очень интересное чтение. Скажем, Шатров говорит, что Петрушевская «занижает моральный облик советского человека».

Это работы Глюкли и Цапли, которые показались нам невероятно подходящими для этой выставки.

Фото: Иван Новиков-Двинский

Работы Марины Алексеевой, которые как бы декорации к Петрушевской.

Фото: Иван Новиков-Двинский

И календарь, на котором всегда «сегодня».

Александр Соколов. Календарь Мельхиседека. 1990 год

У Петрушевской, как у Данте, есть четкое понимание того, что такое ад. А именно: она считает, что ад — это отношения матери и дочери. Когда я к ней пришла, она меня спросила: «А какие у вас отношения с мамой?» Я говорю: «Идеальные, всю мою жизнь она мой ближайший друг». Людмила Стефановна: «Вы врете».

При том что Людмила Стефановна сама ухаживала за своей матерью до ее смерти, при том что у нее есть собственная дочь. Поэтому мне кажется, что это для нее скорее оторванное от жизни, теоретическое умозаключение. Но при этом она считает, что отношения двух женщин, которые обязаны любить друг друга по умолчанию, у которых нет никакой связи, кроме как физиологической, — это и есть ад. Поэтому в нашей выставочной квартире одна комната — это ад.

Это тоже брусникинская инсталляция: в абсолютной темноте актеры читают пьесу «Бифем», а другая девушка — повесть «Время ночь». В последней женщина поняла, что она точно такая же, как ее мать. Что она относится к своей дочери ровно так же, как та относилась к ней. Это текст осознания. А «Бифем» — это худшее, что может случиться с дочерью и матерью: ревность, ненависть.

(Сделать фотографию черной комнаты за черным занавесом было затруднительно)

В этой комнате более или менее примерные декорации «Московского хора», поставленные на потолок. Оммаж театру Петрушевской, который по сути абсурдистский и в то же время очень бытовой. То есть про всех этих алкоголиков, про этих женщин, которые очень хотят, чтобы к ним пришел наконец мужчина, но мы никогда не понимаем — они живы или только что умерли, но сами этого еще не поняли? Нелогичный ужас жизни кажется Петрушевской таким очевидным потому, что эти люди ему релевантны. Жизнь, которой ты можешь воспользоваться, — черный вигвам, а нормальная человеческая жизнь тебе недосягаема.