Они не из тех, кто предпочтет рассуждать о лучшей жизни, — они делают ее такой. «Лента.ру» выбрала 15 из более чем 500 проектов, вошедших в лонг-лист ежегодной всероссийской премии «Headliner года», которые достойны того, чтобы о них услышали

Инна Яркова с командой спродюсировала спектакль о самом известном доме в Казани и тем самым спасла его от разрушения

Фото: Инна Яркова

У казанского парка «Черное озеро» стоит ветхая зеленая пятиэтажка, памятник советского конструктивизма — Мергасовский дом, который построили 90 лет назад. Этот дом — один из первых многоэтажных в Казани. Дом-мечта для людей «нового быта». Сейчас он считается аварийным, жильцов расселяют, но не все готовы из него уезжать. В нем жили и живут разные люди: самые обычные и абсолютно необыкновенные (на стенах дома висят мемориальные таблички известных татарских писателей).

Истории дома и его жителей посвящен спектакль «Мергасовский». Соавтором текста стала Радмила Хакова, а продюсировала спектакль директор фонда поддержки современного искусства «Живой Город» Инна Яркова. Премьера спектакля состоялась весной 2018 в рамках V театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка» прямо на балконах Мергасовского дома. Тогда его увидели более 350 человек. Потом спектакль вошел в постоянный репертуар творческой лаборатории «Угол».

Наринэ Тютчева, архитектор, основатель бюро «Рождественка» и преподаватель Московской архитектурной школы, борется за сохранение архитектурного исторического наследия и придает ему новые смыслы

Фото: Наринэ Тютчева

В 2018 году Наринэ инициировала создание международного проекта «Ре-школа», в котором будут готовить специалистов, опирающихся на сохранение исторических ценностей.

«Ре-школа» — международный образовательный проект в сфере сохранения и ревалоризации (процесс переоценки ценности какого-либо объекта) культурного наследия при участии старейшей французской школы реставрации L'ecole de Chaillot, архитектурного бюро «Рождественка», Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ. В октябре 2018 года в школе начался первый год обучения по очно-заочным программам Masters и повышения квалификации.

По мнению Наринэ, российская реставрация имеет славную историю, но сегодня и она стала объектом наследия и нуждается в мерах по сохранению и приспособлению к современному использованию. Архитектор хочет, чтобы из герметичной и чуть ли не маргинальной реставрационная отрасль превратилась в высокопрофессиональную и престижную.

Кроме того, Тютчева работает над созданием комфортной городской среды и реконструкцией исторических объектов в Тарусе, проектом корректировки архитектурно-планировочного решения нового здания Соловецкого музея и размышляет над реновацией центральной части Екатеринбурга.

Михаил Капитонов строит бренд Ульяновска, связанный с советским модернизмом

Фото: Дмитрий Шацкий

Архитектор и идеолог международной конференции про архитектуру советского модернизма «МодУль» Михаил Капитонов увлекся изучением своего родного города и начал делиться знаниями с его жителями случайно, работая у своего отца (тоже архитектора, Александра Капитонова) над книгой «Юбилейный Ульяновск».

«Я увидел пласт архитектуры, на который раньше не обращал внимания, — советский модернизм. Понял, что очень многие горожане находятся в таком же неведении. Хотелось рассказать людям о том, что знаешь», — говорит Капитонов.

После этого архитектор начал проводить экскурсии и читать лекции о разных периодах и стилях городского пространства. Его задачей стало не только просвещение, но и возможность повлиять на ситуацию в городе.

Капитонов отмечает, что уникальность и узнаваемость Ульяновска — в сочетании модерна начала ХХ века и советской архитектуры 70-х. При этом ценность добротной советской архитектуры не воспринимается из-за комплексов нашего общества. У Капитонова множество идей по ее защите, сохранению и переосмыслению. Он ратует за восстановление скульптуры зубра в городском парке Дружбы Народов, выступает против переоборудования Ленинского мемориала и вместе с активистами чистит мозаику Церетели на дне бассейна.

Татьяна Дроздова ввела термин «новые старшие» и в 2018 году провела первый фестиваль Young Old, в фокусе которого многообразие возможностей и свобода выбора для людей старшего возраста

Фото: Виталий Агабабян

В России появляется поколение нового формата — так называемые young old — «молодые старшие», желающие без оглядки на возраст вести привычный активный образ жизни, использующие новые средства коммуникации, ищущие самореализации и независимости. Именно для таких людей Татьяна Дроздова и Екатерина Курашева придумали фестиваль «Young Old: новые старшие».

Гости фестиваля могут попробовать себя в совершенно новых ролях: видеоблогеров, предпринимателей, волонтеров, критиков, менторов и программистов. Форматы фестиваля сочетают в себе как экспертные выступления в диалоге с публикой, так и практические мастер-классы, игры.

Второй большой городской фестиваль образа жизни, творчества, досуга и образования «Young Old: новые старшие» пройдет 13-14 апреля 2019 года.

Марина Обмолова с командой последовательно занимается интеграцией и адаптацией людей из социально незащищенных групп. В центре «Такие же дети» помогают детям беженцев и мигрантов

Фото: Марина Обмолова

Интеграционный центр для детей беженцев и мигрантов «Такие же дети» много лет помогает детям из Сирии, Афганистана, Зимбабве, Конго, Нигерии, Камеруна, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии социализироваться в России. Это единственный в России центр, обеспечивающий языковую, психологическую и социальную адаптацию и интеграцию. Специалисты-волонтеры проводят занятия для дошкольников и школьников: игровые, творческие, по школьным предметам (в первую очередь по русскому языку) и консультируют родителей по вопросам поступления детей в российские школы.

Руководит центром «Такие же дети» продюсер социальных проектов, организатор благотворительных программ, автор образовательных курсов Марина Обмолова. Сейчас под ее началом работают шесть сотрудников и около сотни волонтеров. Они не только проводят занятия, но и ведут социальные сети, делают фотографии и видео, организуют праздники и другие мероприятия.

Евгения Казарновская и Андрей Попов создали проект «Река Мира», в рамках которого развивают сельский туризм и формируют новую культурную среду по берегам реки Нерль

Фото: Евгения Казарновская

Бывший креативный директор парка Горького, куратор образовательной программы в БВШД Евгения Казарновская в соавторстве с художником Андреем Поповым придумали и запустили проект «Река Мира». Они организовали лодочные, велосипедные и конные прогулки по живописным маршрутам, пролегающим вдоль реки Нерль между Суздалем и Владимиром и двумя памятниками древнерусской архитектуры — церковью Бориса и Глеба в селе Кидекша и храмом Покрова на Нерли. Проект «Река Мира» объединил людей, желающих заниматься развитием сельского туризма, — архитекторов, урбанистов, социологов, историков, археологов и художников. Поэтому туристы могут увидеть не только исторические памятники, но и новые арт-объекты, созданные специально для проекта. Авторы предлагают по-новому взглянуть на историю — изнутри, из села и его традиций.

Организаторы проекта вовлекают местных жителей в приготовление обедов для гостей из фермерских продуктов и создают другие возможности для активизации территории.

Антон Морозов развивает серфинг на Камчатке. Такой неожиданный ход добавил этому удаленному региону еще больше туристической привлекательности

Фото: Антон Морозов

SNOWAVE — первая профессиональная школа серфинга и сноуборда на Камчатке. Уникальность региона в том, что кататься на волнах здесь можно круглый год. Зимой школа работает на горнолыжных базах Петропавловска-Камчатского, а летом на Халактырском пляже у Тихого океана открывается серф-лагерь Snowave Kamchatka и проходит одноименный ежегодный фестиваль. Создатель и идейный вдохновитель школы — профессиональный спортсмен и квалифицированный инструктор Антон Морозов, который занимается сноубордом почти 20, а серфингом — 13 лет. Он активно продвигает камчатский серфинг в России и за ее пределами, организует соревнования разного уровня, сотрудничает со многими зарубежными командами и профессиональными серферами.

Николай Белоусов придумал фестиваль «Древолюция» — уникальный практикум для молодых архитекторов, площадку для передачи и распространения технологий работы с деревом, в том числе исторических

Фото: Николай Белоусов

Николай Белоусов – потомственный архитектор, создал «Проект ОБЛО», специализирующийся на деревянной архитектуре, и собственную производственную базу в Галиче; основал «Архитектурную мастерскую Белоусова». Он курирует проект «Древолюция» — практикум по современной деревянной архитектуре, участники которого проходят полный цикл создания объекта: осмысление; знакомство со средой; проектирование; защита проекта; получение разрешения на установку; подготовка спецификаций по материалам; строительство; защита установленных объектов перед жюри. Продюсирует проект Ольга Старкова.

В этом году «Древолюция» прошла в Лесном тереме Асташово в Костромской области. Темой практикума стало «укрытие, укрытие от бешеного темпа, от краткосрочности, от злых мыслей». Ранее «Древолюция» проходила в Петербурге в Таврическом саду, на территории парка Лесотехнической Академии и в загородном доме отдыха Суханово.

Никита Nomerz второй год подряд организовывает фестиваль уличного искусства «Место»

Фото: Никита Nomerz

Никита Nomerz — уличный художник из Нижнего Новгорода. Его работы можно увидеть на фасадах заброшенных домов и объектах городской инфраструктуры в Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Иркутске, Красноярске, Москве. Nomerz несколько лет путешествовал по стране и в 2018 году выпустил фильм «В открытую» — первую ленту о граффити и стрит-арте в России.

Является одним из организаторов фестиваля уличного искусства «Место», основная задача которого — переосмысление городской среды и создание новых уличных арт-объектов, а также мастер-классы и лекции от знаковых представителей отечественного стрит-арта, показы тематических документальных фильмов и экскурсии. В 2018 году в рамках фестиваля Nomerz организовал площадку в Москве: бетонный забор на Преображенском Валу площадью почти 500 квадратных метров стал холстом для 20 уникальных уличных работ.

Александр Цариков мифологизировал святое для советского человека понятие дачи, создав под Екатеринбургом одноименный музей

Фото: Александр Цариков

У создателя «Музея советской дачи» — екатеринбургского шоумена и культуролога Александра Царикова своей дачи не было. Но, когда к Царикову совершенно случайно в безвременное пользование попал дачный домик в типовом садовом товариществе «Связист-1», он решил устроить в нем музей и рассказать, как важны были дачи для советского человека. Цариков говорит, что совершенно неожиданно история маленького фанерного домика на четырех сотках «превратилась в антропологическое исследование, в изучение советского человека: его привычек, его мотивации и, самое главное, — его мечты о полноценной частной собственности».

Василиса Бабицкая с командой скрещивает науку с искусством, привлекая людей, которые не интересовались темой до этого. На фото — эмбрион цыпленка под микроскопом.

Фото: Лена Шафеи. Микроскоп: Сarl Zeiss Microscopy, Axio Lab. A1

Василиса Бабицкая, научный журналист, лауреат премии «За верность науке» 2017, основатель проекта «Красивая наука» — независимого сообщества ученых, фотографов, журналистов и дизайнеров, которые создают мультимедийные проекты на стыке науки и искусства. Проект родился в Летней школе в рамках Школы научной журналистики. Идея была очень простой: собрать ученых и художников, дать им камеры, микроскопы и компьютеры — в итоге получилось восемь законченных фотоисторий. Бабицкая отмечает, что «в научно-популярной журналистике, в отличие от науки, визуализация должна быть полноценным сообщением, а не иллюстрацией текста»: все смыслы, заложенные в изображении, должны считываться зрителем без дополнительных пояснений.

Проект «Красивая наука» визуализирует доступную только ученым красоту и гармонию молекул, формул, теорий, переворачивает представление людей об окружающем мире. Доказывает, что в каждом ученом спрятан художник. В планах организация выставок, лекций и семинаров. Мы хотим рассказать и показать максимальному количеству людей, как устроен мир через средства визуализации — в нашем случае это микроскоп. В следующем году мы планируем серию медиа публикаций и начнем выпуск научно-популярных книг» — рассказала Василиса «Ленте.ру».

Александр Можаев возвращает живые детали старой Москвы на исторические места

Фото: Александр Можаев

Москвовед, архитектор-реставратор, координатор движения «Архнадзор», соавтор серии путеводителей «Москва, которой нет» и журналист Александр Можаев «знает о столице то, чего не знает никто, скрупулезно собирает следы бытования, бродит по бульварам и складывает ее облик из миллиона маленьких кусочков», — так отзываются о нем коллеги. Билеты на его лекции и экскурсии по Москве раскупают мгновенно.

Вместе с единомышленниками Натальей Тарнавской и Петром Шутовым он уже шесть лет спасает старинные московские вывески и таблички. Они фактически единственные, кто занимается спасением деталей, за которыми кроется атмосфера старой Москвы. Первой восстановленной стала вывеска «Аптека», найденная в доме №22 на Малой Бронной во время ремонта. Она висела на входе в одну из старейших в столице аптек, где торговали лекарствами с 1914 года.

С 2012 года команда энтузиастов восстановила восемь вывесок: «Заводско-техническая контора. Инженер Фалькевич» — в Кривоколенном переулке, «Инж. М.Л. Винавер» — в Чистом переулке, «Артель Хлебопек» — на Пречистенке, «Аптека», «Зубной врач» и «Центральное бюро студенческих кооперативов» — на Малой Бронной улице, «Булочная и кондитерская» — на Покровке, «Булочная ОТД.М.Г.К.И.О.» — в Староконюшенном переулке. Последнюю реставрировали в октябре этого года.

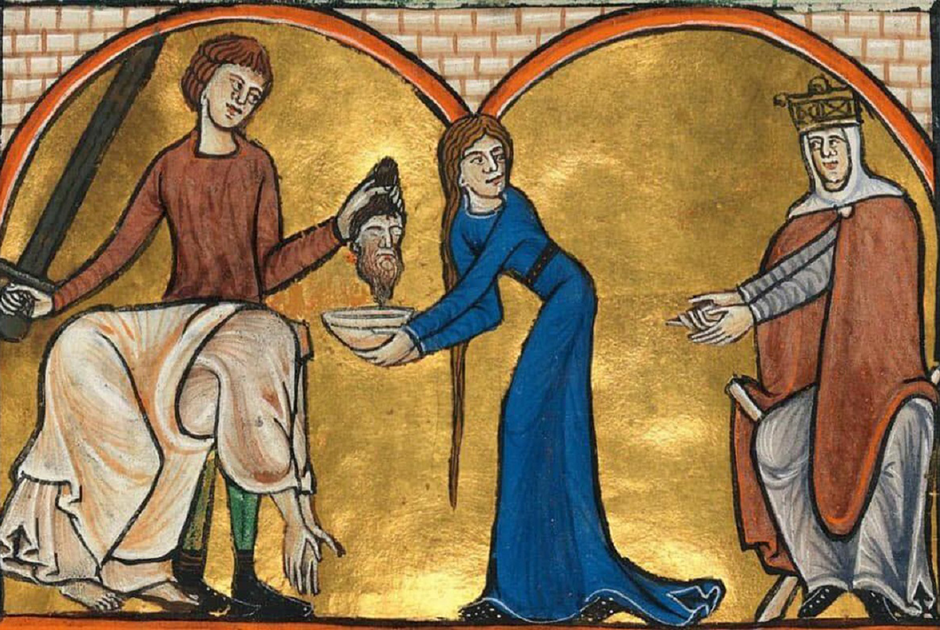

Юрий Сапрыкин популяризирует историю в России. Его проекты рассказывают о редких темах и привлекают к ним внимание широкой аудитории. В частности, мультимедийный проект «Страдающее Средневековье» в 2018 году обрел и печатную форму

Фото: Юрий Сапрыкин

Историк, автор идеи и один из создателей паблика «Страдающее Средневековье» в этом году выпустил одноименную книгу, которая в ноябре получила премию «Просветитель 2018». Предзаказ на книгу был настолько велик, что пришлось печатать дополнительный тираж. На страницах «Страдающего Средневековья» о происхождении и значении средневековых миниатюр рассказывают историк-медиевист Михаил Майзульс, искусствовед Дильшат Харман и культурный антрополог Сергей Зотов.

«Страдающее Средневековье» рассказывает о переплетениях священного с комичным и непристойным в христианской иконографии: об обезьянах на полях старинных рукописей, непристойных фигурах на стенах церквей и святых в монструозном обличье. «Страдающее Средневековье» — первая научно-популярная книга на русском языке, охватывающая настолько большое количество сюжетов средневековой иконографии.

Дизайнеры Диляра Минрахманова и Максим Башкаев создали бренд одежды AYTΛO (Outlaw), который был замечен в мире. В 2018 году Puma сделала коллаборацию с российским брендом. Ребята также разработали капсульную коллекцию для Greenpeace

Фото: Саша Сахарная

В начале июне 2018 года российский бренд AYTΛO, созданный дизайнерами Дилярой Минрахмановой и Максимом Башкаевым, презентовал совместную коллекцию с мировым fashion-гигантом Puma. При этом инициатива исходила от Puma: компания в разные годы уже выпускала на мировой рынок совместные коллекции с австралийским Coogi, британским Shantell Martin, датским Han Kjøbenhavn, испанским Tinycottons и африканским Daily Paper. Сейчас же выбор пал на российскую марку.

Параллельно дизайнеры запустили капсульную коллекцию респираторов совместно с Greenpeace. Они стали частью глобальной международной кампании Clean Air Now, цель которой — привлечь внимание к уровню загрязнения воздуха в больших городах.

Екатерина Петрова и Андрей Панферов, одни из лучших в мире танцоров танго, последовательно популяризируют социальные танцы в Санкт-Петербурге. В 2018 году запустили региональный чемпионат «Милонга Северо-Запада»

Фото: Екатерина Петрова

Екатерина Петрова и Андрей Панферов — одна из известнейших в мире российских танго-пар, многократные финалисты мундиаля, создатели петербургской школы танцев La Boca. Они второй год проводят масштабный La Boca Tango Festival, на который привозят мировых чемпионов, создают театральные постановки с оркестром Solo Tango Orquesta. В этом году состоялась премьера их шоу «Танго навсегда», а также прошел первый региональный чемпионат «Милонга Северо-Запада», который стал отборочным туром на федеральный конкурс «Милонга России» и собрал множество пар из разных городов округа.